Ecrit par : Florence de Coccola.

Psychanalyste.

Consultante secteur social et médico-social.

Je sais exactement à quel moment j’ai compris que j’étais à ma place en tant que psychanalyste. Ce ne fut ni une décision spectaculaire, ni un choix soudain. Ce fut autre chose, quelque chose de plus lent, de plus intime, de moins triomphant : un assentiment silencieux. Une reconnaissance intérieure. Une place qui, loin d’être prise, s’est laissée rencontrer.

J’ai toujours pensé que l’on ne devient pas psychanalyste par vocation. Ce mot sonne trop religieux, trop héroïque, trop artificiel. On le devient peut-être par nécessité. Par fidélité à quelque chose qui nous traverse sans que nous sachions d’où cela vient. On le devient parce que l’on a éprouvé que la parole est une maison, parfois en ruine, parfois presque inhabitable… mais dont il reste toujours une porte à entrouvrir.

Ce n’est pas un métier. On peut être boulanger, maçon, professeur, avocat, infirmière. Mais psychanalyste… non. Ce n’est pas une profession que l’on coche dans une case administrative. C’est une manière de se tenir dans l’existence. Une éthique avant d’être une pratique. Une responsabilité avant d’être un faire. Une écoute avant d’être un dire.

Je me sens à ma place non parce que j’aurais la certitude de savoir. Au contraire : je me sens à ma place parce que je n’ai jamais prétendu détenir ce que l’autre ignorait. Je ne suis pas là pour expliquer la vie ; je suis là pour faire place à la vie dans ce qu’elle a de plus indomptable, de plus répété, de plus blessé aussi. Je suis là pour écouter ce qui, chez chacun, échoue d’abord à se dire. Ce qui passe par le tremblement d’une voix, le battement d’un silence, une phrase interrompue. Je suis là pour soutenir l’inavouable, pas pour le juger. Pour accueillir la honte, pas pour l’alimenter. Pour donner consistance au sujet, pas pour le diriger.

Je me souviens de cet homme de cinquante ans qui, lors de sa première séance, resta assis face à moi sans un mot. Trente-cinq minutes de silence. Un silence massif, compact, saturé de peur. Je l’entendais pourtant ce silence, je le sentais, il tremblait dans la pièce. Quand l’heure s’est terminée, il a dit seulement : « Ici, je crois que j’ai le droit de ne pas être fort. » À cet instant, je n’ai rien répondu. Aucun commentaire, aucune interprétation. Juste cette phrase déposée, presque fragile, qui venait dire davantage qu’un long récit. Je n’ai rien répondu parce que, déjà, il avait commencé à parler, non par les mots, mais par le geste même de venir, de se tenir debout face à lui-même. C’est cela, être psychanalyste : savoir entendre ce qui ne s’est pas encore formulé.

La psychanalyse m’a appris qu’il n’y a pas de hasard dans ce qui insiste. Que le symptôme n’est pas un ennemi à abattre, mais un message à traduire. Que chaque répétition douloureuse, chaque impasse, chaque survivance de douleur est un appel adressé à quelqu’un, un appel parfois enfoui, mais tenace. Freud l’a écrit avec une simplicité qui demeure une boussole : là où était le ça, le je doit advenir. Winnicott a ajouté que le sujet ne se déploie que lorsqu’il se sent suffisamment en sécurité pour exister sans menace. Et Lacan a ouvert la voie : l’inconscient est structuré comme un langage. Depuis, je sais que chaque être humain est une énigme vivante, non pas un problème à résoudre, mais un déploiement de sens à accueillir.

Il y a aussi cet enfant, huit ans, cabossé par une violence qu’il ne pouvait pas nommer. Un de ceux qui dessinent plutôt que parler. Il venait chaque semaine et plaçait sur la table toujours les mêmes trois figurines : un tigre, un fermier, et un petit garçon sans yeux. Semaine après semaine. Aucun récit. Juste ce rituel. Et puis un jour, il a mis le garçon dans la gueule du tigre. Et il a murmuré, très bas : « C’est lui le père. » Le jeu venait de faire surgir la vérité avant les mots. Il n’y avait rien à interpréter trop vite, rien à expliquer. Seulement accompagner, tenir cet espace où enfin quelque chose de lui osait apparaître. L’écoute psychanalytique n’est pas un savoir sur l’autre ; elle est une fidélité à ce qui cherche à naître.

On dit parfois : mais comment supportes-tu de recevoir tant de souffrance ? Je réponds : je ne la supporte pas, je la reçois. Nuance essentielle. La souffrance de l’autre n’a pas besoin d’un mur mais d’une présence. Elle n’attend ni conseils ni solutions toutes faites. Elle attend un lieu. Une adresse. Quelqu’un devant qui déposer ce qui n’a jamais trouvé sa place. Être psychanalyste, c’est être ce lieu, pas un refuge confortable, non, mais un espace exact, tenu, rigoureux, où la parole ne se perd pas.

Être psychanalyste, c’est aussi consentir à l’impossible. Impossible de savoir à l’avance ce qui viendra, impossible de diriger un parcours psychique, impossible de prévoir le moment où un sujet rencontrera ce qu’il cherche. Impossible également de se protéger complétement : on est traversé, déplacé parfois, questionné souvent. Et pourtant, je m’y sens infiniment à ma place. Parce que cette impossibilité n’est pas un obstacle. Elle est la condition du vivant.

Je ne suis pas là pour rassurer. Je ne suis pas là pour conseiller. Je suis là pour soutenir un chemin de vérité. Une vérité singulière, jamais universelle. Une vérité qui n’est ni morale ni sociale, mais intime, profonde, parfois douloureuse, et pourtant libératrice. Quand quelqu’un entre dans mon cabinet, je ne cherche pas à savoir qui il devrait être, je cherche à entendre qui il est.

Il y a cette femme aussi, quarante-trois ans, incapable d’aimer sans s’effondrer. Elle disait qu’elle « devenait trop » ou « pas assez », qu’elle « fatiguait les autres », qu’elle « ne savait pas garder quelqu’un ». En vérité, elle était simplement amputée de son droit au désir. Enfant, on lui avait appris à se taire, à obéir, à ne rien vouloir. Elle avait confondu amour et effacement. Je n’avais pas à la consoler. Je devais lui permettre de se rencontrer enfin, de retrouver sa voix, celle qui, longtemps, avait manqué d’adresse. Ce qu’elle a trouvé dans l’analyse n’est pas un manuel de vie, mais un espace où elle a pu devenir auteur de son existence.

Je me sens à ma place quand je vois la parole faire son travail souterrain, quand je vois peu à peu un être se réconcilier avec lui-même. Non pas en devenant parfait, propre. Mais en devenant juste. En se tenant dans sa propre humanité, complexité comprise. Quand un analysant ose dire enfin ce qu’il a toujours craint d’entendre sortir de sa bouche, je sais que quelque chose est en train de naître.

Je me sens à ma place quand l’inconscient surgit, quand un lapsus éclaire une vie entière, quand une association libre relie le présent au passé avec une force inattendue, quand une répétition trouve son origine, quand l’autre ose se tenir au bord de ce qu’il fuyait.

Je me sens à ma place parce que je crois à la puissance du langage. Parce que je sais que parler, ce n’est pas bavarder : c’est chercher une voie. Chercher une vérité. Chercher une existence.

Je n’idéalise jamais la psychanalyse. Elle n’est pas miracle, elle n’est pas magie. Elle ne promet rien, sinon un travail. Et je crois que c’est sa grandeur. Elle ne confond pas soin et morale. Elle ne cherche pas à faire entrer les êtres dans des cases. Elle ne prétend pas rééduquer. Elle ouvre, elle ne ferme pas. Elle ne dicte aucune direction ; elle révèle ce qui, en chacun, cherche sa propre orientation.

Je me sens à ma place comme psychanalyste parce que je crois que la liberté existe, pas comme un slogan, comme une conquête fragile, exigeante, infiniment humaine. Une liberté qui ne nie pas l’histoire, mais la traverse. Une liberté qui sait d’où elle vient et qui pourtant choisit où aller. Une liberté qui ne nie pas l’inconscient mais dialogue avec lui.

Être psychanalyste, ce n’est pas guérir les autres. C’est les accompagner à se rencontrer. À s’entendre. À se relier. À se dire. À se choisir. Et parfois, à se relever.

Dans cette place silencieuse où je me tiens, je ne cherche pas à être admirée, ni aimée, ni indispensable. Je cherche seulement à être juste. Juste à ma place. Juste dans mon écoute. Juste dans ma présence. Juste dans mon engagement.

Et au fond, je crois que je fais ce travail pour une seule raison : parce que j’ai foi en l’humain. Profondément. Radicalement. Sans naïveté, sans illusion. Une foi simple : je crois que personne n’est condamné à répéter toujours la même douleur. Que chacun peut s’accorder cette possibilité inouïe : devenir sujet de sa propre vie.

Voilà pourquoi je me sens à ma place.

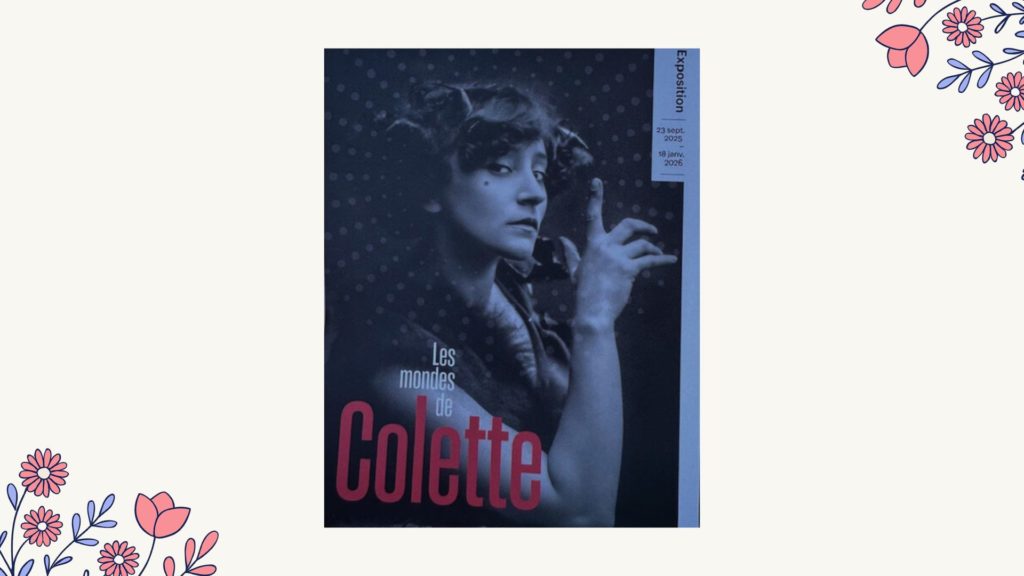

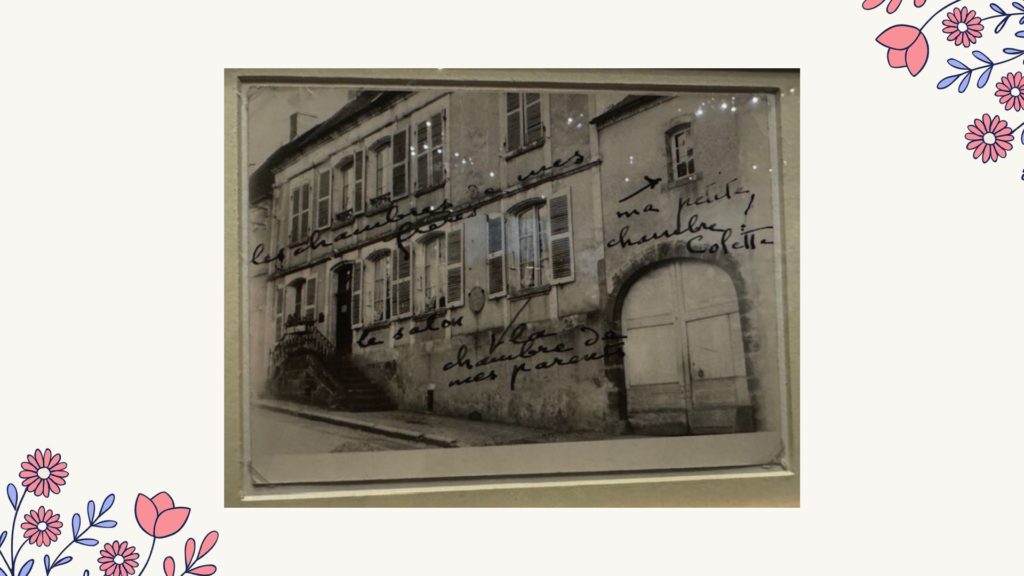

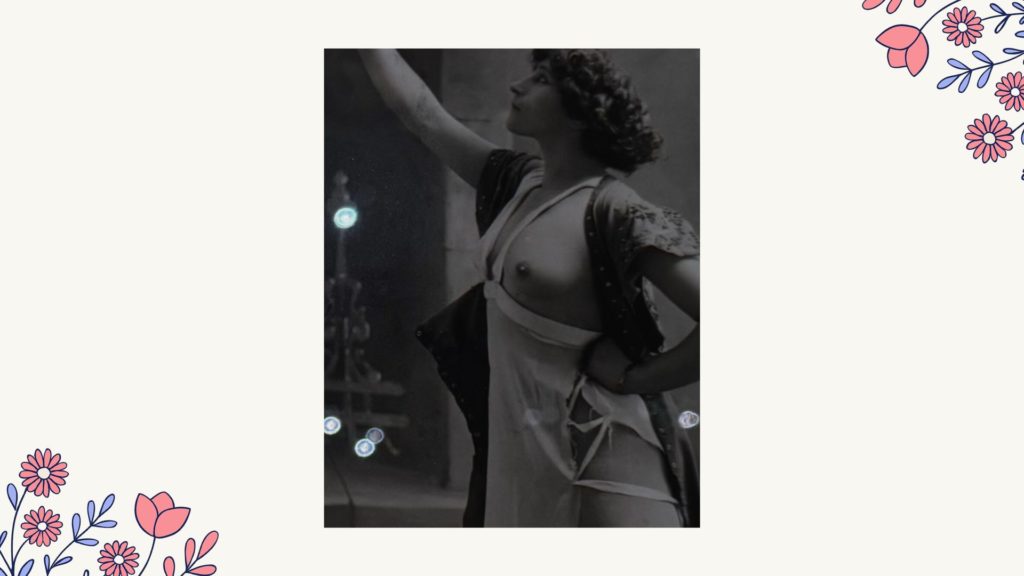

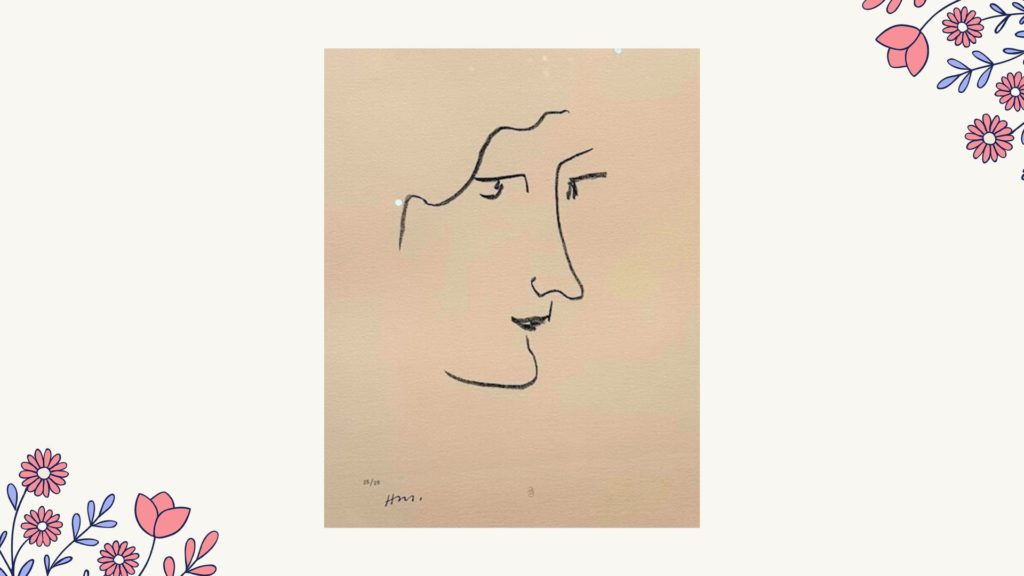

L’exposition, avec plus de 300 pièces, dessine les mondes d’une femme indépendante, souvent en avance sur son temps, qui a su construire une œuvre novatrice, audacieuse, parfois transgressive, toujours d’une étonnante actualité. Manuscrits, peintures, photographies, estampes et quelques objets emblématiques viennent éclairer les thèmes traversant l’œuvre et la vie de Colette – le féminin, l’identité, l’émancipation, la nature, le désir – mais aussi le jeu de miroir permanent entre l’autrice du Blé en herbe et ses personnages, entre fiction et écriture de soi.

Follow

Follow